–Ю –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —В–∞–љ–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤ –Љ–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ. –І–∞—Б—В—М 2.

–Ъ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –Ь–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ –Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–Љ—Б—П –Ї –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ–Є—Б–∞–љ–Є—Ж–∞ –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П, —И–∞–ї–∞–±–Њ–ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Є —В–µ—Б–Є–љ—Б–Ї–∞—П.

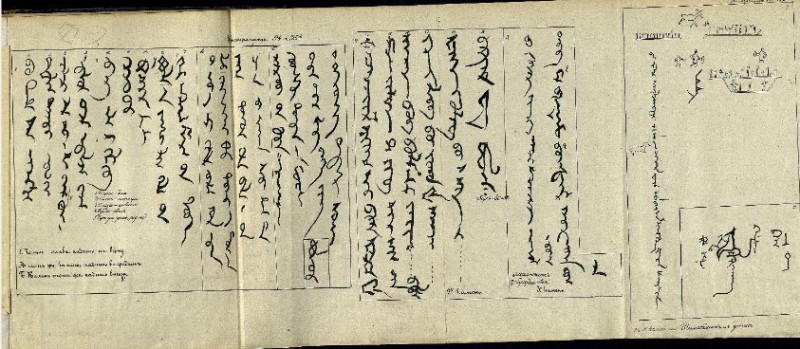

–Р–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Є—Б–∞–љ–Є—Ж–∞. –Ю–љ–∞ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–∞ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Х–љ–Є—Б–µ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б. –Р–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞, –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≤–∞—В–Њ-–њ–µ—Б—З–∞–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—Б–љ–Њ–Љ —Г—В–µ—Б–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Я–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ–є –≥–Њ—А—Л (–Њ—В –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Х–љ–Є—Б–µ–є), –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤–Є–і–љ–Њ–Љ –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–Љ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–µ –љ–∞ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –ї–Є–љ–Є—П–Љ–Є –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤–Њ–і—Л, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 3 —Б–∞–ґ. –Њ—В –µ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є: —В—А–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є —Г—В–µ—Б–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–і–∞—О—В—Б—П, –љ–Њ –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ—Л —Б–≤–µ—А—Е—Г —Б–Ї–∞–ї—Л –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Њ–Љ.

–Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞, —В–Њ–ґ–µ –њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ–µ—Й–µ—А–µ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А. –С—Г—Е—В–∞—А–Љ—Л, –±–ї–Є–Ј —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –µ–µ —Б –Ш—А—В—Л—И–Њ–Љ –Є –≤ 12 –≤–µ—А—Б. –Ю—В –С—Г—Е—В–∞—А–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –°—Г–і—П –њ–Њ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞–Љ —Б –љ–Є—Е 1805 –≥., –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –Є–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї, –њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—Б–љ–Њ, —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј, —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ–Њ—З–µ—А–Ї–Њ–Љ, –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –Є –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Э–Њ –љ—Л–љ–µ –љ–µ—В –Є —Б–ї–µ–і–∞ —Н—В–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є. –Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П —Г –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –С—Г—Е—В–∞—А–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –Є –°–ї–Њ–≤—Ж–Њ–≤—Л–Љ, –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ 1806 –≥. –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –Є–Ј –Ъ–Є—В–∞—П –Ъ–ї–∞–њ—А–Њ—В–Њ–Љ. –Х–Љ—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Н—В–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –Є—Е, –∞ –Њ–љ —Б–Њ—Б–Ї—А–µ–± –Є–Ј —Б–∞–±–ї–µ–є, –њ–Њ —В–Њ–є –±—Г–і—В–Њ –±—Л –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–є –Њ—В–Ј—Л–≤ –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е. ¬Ђ–Я–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і¬ї, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є.

–Ш–Ј –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–µ—А–≤—Л–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Я–∞–ї–ї–∞—Б, –±—Л–≤—И–Є–є –Ј–і–µ—Б—М –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1771 –≥. –Э–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Њ–љ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—Г—В–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—И–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–± –Љ–µ—Б—В–µ, —Д–Њ—А–Љ–µ, –Њ —В–Њ–Љ —З–µ–Љ –њ–Є—Б–∞–љ–∞ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ, –≤ —А–Њ–і–µ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е: ¬Ђ–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≥—А—Г–±–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –µ—Й–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М. –С–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ, –љ–Њ —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Є –і–≤–µ —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ. –≠—В–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–µ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –ї—О–і–µ–є, –Ј–љ–∞—О—Й–Є—Е –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Є —П–Ј—Л–Ї, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –±—Л –±—Л—В—М –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є¬ї. –Т –њ—А–Њ–µ–Ј–і —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Є –Љ–µ—Б—В–∞ 16 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1772 –≥., –Њ–љ —Б–Ї–Њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–µ–µ –Є –≤–Є–і–љ–µ–µ, –Є —В—А–Є —Б –љ–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –≤ –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–µ –њ—А–Є –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е –Љ–∞–є–Њ—А—Г –Т–ї–∞—Б–Њ–≤—Г. –Э–Њ –Ї–Њ–њ–Є–Є –Я–∞–ї–ї–∞—Б–∞ –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М, –Є –Њ–љ–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є. –І–µ—А–µ–Ј 40 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–∞–ї–ї–∞—Б–∞, —Б–Ї–Њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–Њ–Ї –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –Ь–∞—А—В—Л–љ–∞ –•–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–≤–∞ –Є –Є–Ј–і–∞–ї –≤ —Б–≤–µ—В –≤ –°–Є–±. –Т–µ—Б—В. –Ч–∞ 1818 –≥., –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ъ—А—Г–≥ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –Є—Е –≤ Jnscriptiones Sibiriene. –Ф–∞–ї–µ–µ –Є—Е –Ї–Њ–њ–Є—А—Г—О—В вАУ –≤ 1847 –≥. –Ъ–∞—Б—В—А–µ–љ, –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б—Б—Л–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –Є –њ—А–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В —Н—В–Њ—В —Б–љ–Є–Љ–Њ–Ї, –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤–µ—А–љ—Л–є, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ –≤–Є–љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ, –∞ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –њ–Њ–ї–Є–љ—П–ї–Њ—Б—В–Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞; –≤ 1848 –≥. —Б–љ—П–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–Њ–Ї –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ 50-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –Є—Е —Б–љ–Є–Љ–∞–ї —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–є –њ—А–Є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Ґ–Є—В–Њ–≤, –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї —Г—В–µ—Б—Г –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –њ–ї–Њ—В—Г –Є —Б–љ—П–≤—И–Є –Є—Е –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–µ—А-–Њ–±—Б–Ї—Г—А—Л. –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–≤ —Б–≤–µ—А—П–ї –µ–≥–Њ –Ї–Њ–њ–Є–Є —Б –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–Њ–Љ –Є –љ–∞—И–µ–ї ¬Ђ–њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ¬ї. –Т –љ–Є—Е –µ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Ї —В–∞–Ї–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—В –љ–∞ V —В–∞–±. –°–Є–±–Є—А. –Т–µ—Б—В. 1818 –≥. –Є Jnscriptiones Sibiriene –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –Є—Е, –Ї–∞–Ї –љ–Њ–≤—Л–µ, –µ—Й–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–µ –Є–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤ —Б–≤–µ—В, –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є —Б–њ–Њ–ї–љ–∞ –Є–Ј–і–∞–ї –≤ –Ч–∞–њ. –У–µ–Њ–≥—А. –Ю–±—Й. 1857 –≥. –Ї–Э. XII –љ–∞ VII —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ, –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —Б—В–∞—В—М–µ –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ю –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є, —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤ –Є—Е –љ–∞ 5 —З–∞—Б—В–µ–є. –Т –±—Г–Љ–∞–≥–∞—Е –Ґ–Є—В–Њ–≤–∞, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ—Л—Е –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В–і–µ–ї–Њ–Љ, –Љ—Л –љ–∞—И–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ—Г—О –Ї–Њ–њ–Є—О —Б —Н—В–Њ–є –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–Є, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–є –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ 1857 –≥. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–љ–Є–Љ–Њ–Ї, –±—Л–≤—И–Є–є —Г –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –љ–∞—И —Б–љ–Є–Љ–Њ–Ї вАУ –Ї–Њ–њ–Є–Є —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є: —В–∞ –ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞ –±—Г–Ї–≤, —В–Њ–ґ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Б—В—А–Њ–Ї (25) –Є —В–Њ –ґ–µ –Є—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є (5), —Б —В–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–њ–Є–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ 3 —З–∞—Б—В–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ; –≤–≤–µ—А—Е—Г –µ–≥–Њ, –≤ —Б—А–µ–і–Є–љ–µ –Є –≤–љ–Є–Ј—Г, –∞ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ 2 –љ–∞ –і–≤—Г—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е, –Є —З—В–Њ –њ—А–Є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е —Б –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П –Є –њ—А–Є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е —Б–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є—В –љ—Г–Љ–µ—А–∞—Ж–Є—П, вАФ —З–µ–≥–Њ —Г –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—В.

–І—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ –Є —З—В–Њ –Є–Љ–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ? –Ъ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є—Е –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є? вАУ –Я–µ—А–≤—Л–є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Є—Е –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞–Љ –Я–∞–ї–ї–∞—Б–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї –њ—А–Є –Љ–∞–є–Њ—А–µ –Т–ї–∞—Б–Њ–≤–µ, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥, –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П –Є—Е –љ–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є, –љ–Є –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Є–Љ–Є, –∞ –љ–∞—Е–Њ–і—П –Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ–Є –љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ –≤—А–Њ–і–µ –Љ–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Є—Е, –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Г –Ї–Є—В–∞–є—Ж–µ–≤ (–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–µ). –Я–Њ—В–Њ–Љ, –њ–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞–Љ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є —Н—В–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞–ї–Є—Б—В—Л –§—А–µ–љ, –Ъ–ї–∞–њ—А–Њ—В, –†–Њ–Љ–ї–µ–ї—М, –Р. –†–µ–Љ—О–Ј–∞; –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є—Е —В–Њ —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–Љ–Є, —В–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є, —В–Њ –Љ–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Є–Љ–Є, —З—В–Њ –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ–ґ–µ, –љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М вАУ –Њ–і–љ–Є –њ–Њ –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–Њ–≤ –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є (–Р. –†–µ–Љ—О–Ј–∞), –∞ –і—А—Г–≥–Є–µ (–§—А–µ–љ, –Ъ–ї–∞–њ—А–Њ—В) –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Б–љ–Є–Љ–Ї–Њ–≤. –С–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–Ј—Л–≤ –Њ —Н—В–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞—Е —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Є–±–Є—А—П–Ї –Ш–≥—Г–Љ–љ–Њ–≤, –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Љ–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –њ—А–Њ—Д. –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ. –Я–µ—А–≤—Л–є, —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—П –Є—Е –њ–Њ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–Љ –Ї–Њ–њ–Є—П–Љ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ ¬Ђ–°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї–µ 1818 –≥.¬ї, –њ–Є—Б–∞–ї –µ–Љ—Г ¬Ђ–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј –Њ—В –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–є, –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞; 2, –±—Г–Ї–≤—Л –≤ –љ–Є—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј —Б–Љ–µ—Б–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є (–∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–Љ–Є), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –љ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –≥—А—Г–±–Њ; –Є 3, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ —Б –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е (—Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –Є–Ј –Њ–і–љ–Є—Е –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤) –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–≤, –Њ–љ–∞ –њ–Є—Б–∞–љ–∞ –љ–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ, –∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ —П–Ј—Л–Ї–µ, –Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л —А–∞–Ј–≤–µ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М —Г—З–µ–љ—Л–Љ –±—Г—Е–∞—А—Ж–µ–Љ, –Ј–љ–∞—О—Й–Є–Љ –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –Є —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А–µ—З–Є—П. –Э–µ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ, –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б –љ–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ —Б–ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –µ–≥–Њ –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–µ, –љ–Њ –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В–Њ—В –ґ–µ –Њ—В–≤–µ—В, —В.–µ. –±—Г–Ї–≤—Л –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ, –µ—Б—В—М, –њ–Њ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Є —Е–Њ—В—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–µ—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ, –љ–Њ –њ–Є—Б–∞–љ–Њ –і–µ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–µ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –∞ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –µ–Љ—Г –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Я—А–Њ—Д. –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–≤—И–Є–є —Н—В–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞–Љ –Ґ–Є—В–Њ–≤–∞, –њ–Є—Б–∞–ї –Њ –љ–Є—Е –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г: ¬Ђ–∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞ –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤: —Н—В–Њ —Г–є–≥—Г—А—Й–Є–љ–∞, —Н—В–Њ —В–∞ –ґ–µ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞, —З—В–Њ –Є –≤ –∞—А–ї—Л–Ї–µ –Ґ–Њ—Е—В–∞–Љ—Л—И–∞ –Ї –ѓ–≥–Є–ї—Г. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М —Н—В–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П —З—В–µ–љ–Є—О —Б–Њ —Б—Б—Л—Б–ї–Њ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –Њ—В 6-–є –і–Њ 17-–є –µ–і–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Г–Ї–≤—Л, –Є —В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ: —В–∞–Ї –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б–љ—П—В–∞ –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Ф–∞–ї–µ–µ –Њ–њ—П—В—М –Є–і—Г—В –Њ—В—А—Л–≤–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–і–Є–љ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–µ –≤—П–ґ—Г—В—Б—П, –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –±—Г–Ї–≤—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—И—М—Б—П –≤ —В—Г–њ–Є–Ї. –° —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞–Ј–±—Г–Ї–Њ–є –ї–∞–і–Є—В—М –Љ—Г–і—А–µ–љ–Њ: –∞ –Є –Є —Б—Е–Њ–і–љ—Л; –Ј, —Б, —И, –Ї, вАФ —В–Њ–ґ–µ; –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —В—Г—В –њ—А–Є–Љ–µ—И–Є–≤–∞—О—В—Б—П –µ—Й–µ –Є —В, –і, –± –Є —Г —Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ –ґ–µ. –С—Г–і—Г –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–љ–Є–Љ–Ї–Њ–≤, –∞ —Н—В–Є –њ–Њ–Ї–∞ –±—Г–і—Г –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤ —А–µ–Ј–µ—А–≤–µ: –љ–µ –Є–Љ–µ–є —П –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –ї—Г—З—И–Є–µ –Ї–Њ–њ–Є–Є, –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –±—Л –Є –Ј–∞ —Н—В–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ, —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Г–і–Њ–±–љ–Њ –±–µ—И—М-—О–Ј, –њ—П—В—М —Б–Њ—В. –Ю—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –љ–µ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞: –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Њ–Љ —А–µ—И–Є—В—М —Б–Љ—Л—Б–ї –≤—Б–µ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Є —В–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ —З–Є—В–∞—В—М –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З–µ–≥–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П¬ї. –Ф–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –ї–Є –њ—А–Њ—Д. –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ —Б–љ–Є–Љ–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ—Л—Е, –і–µ–ї–∞–ї –ї–Є –Њ–љ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –Ї –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—О —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –њ–Њ –љ–µ—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Ї–Њ–њ–Є—П–Љ вАУ –љ–∞–Љ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М –і–ї—П –Ї—Г—А—М–µ–Ј–∞, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О (5-—О) —З–∞—Б—В—М –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Ч–∞–њ. –У–µ–Њ–≥—А. –Ю–±—Й. –Ч–∞ 1857 –≥. –Ї–Э. XII –љ–∞ —В–∞–±. VIII, –њ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤ 1841 –≥. –Я–µ—А–µ–≤–µ–ї –љ–µ–Ї—В–Њ –Э. –Ю—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: ¬Ђ–Э–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є! –Ч–і–µ—Б—М –≤ —Г—Й–µ–ї—М–µ —И—Г–Љ–Є—В –≤–Њ–і–∞ –Є —В–µ—Б–љ—П—В—Б—П —Б—В–∞–і–∞ –Є –љ–∞—А–Њ–і¬ї. ¬Ђ–Э–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–Є—Е –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е, –µ–і–≤–∞ –ї–Є —Г–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Г, –Њ—В–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П —З–µ–Љ-—В–Њ –≤ —А–Њ–і–µ –Ю—Б—Б–Є–∞–љ–∞. –Э–Њ –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ъ–ї–∞–њ—А–Њ—В–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞, –Є–ї–Є, —В–Њ—З–љ–µ–µ –Є–Ј–≤–Њ–і–∞ –±—Г—Е—В–∞—А–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є¬ї.

–Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ъ–ї–∞–њ—А–Њ—В, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Є–Ј–≤–Њ–і–∞ –±—Г—Е—В–∞—А–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –Ї –Њ–і–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї —Г—З–µ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г –Њ –Љ–µ—В–Њ–і–µ –Є –њ—А–Є–µ–Љ–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–Є, —В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О, —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–≤ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –Ї –µ–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—О. –≠—В–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–µ–ї–Є, –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ, –Є–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–µ –Є –Љ–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Њ–µ; —З—В–Њ –µ—Б—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –±—Г–Ї–≤—Л –Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ, –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ, вАФ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–µ–µ—Б—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Г–Ї–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –≠—В–∞ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Є –±—Л–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –Ш–≥—Г–Љ–љ–Њ–≤, –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–і–Љ–µ—В–Є—В—М –Ј–і–µ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Є –±—Г–і—Г—З–Є –љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е —Б–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М –њ—А–Њ—З–Є–µ, –і—Г–Љ–∞–ї –і–∞–ґ–µ, —З—В–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –њ–Є—Б–∞–љ–∞ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –µ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї–µ ¬Ђ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є¬ї. –Ш –њ—А–Њ—Д. –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ —В–Њ–ґ–µ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–≥–∞–і–∞–ї —А–Њ–і –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Є –њ–Њ –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ш–≥—Г–Љ–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї—Б—П —В—А–∞–љ—Б–Ї—А–Є–њ—Ж–Є–µ–є; –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –Њ—В—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—П –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —В—Г—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –љ–Њ –Є —П–Ј—Л–Ї, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–Є –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ, –љ–∞–і–µ—П—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М –Є—Е –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –ї—Г—З—И–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–є.

–Я—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –Ш–≥—Г–Љ–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Л–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ –≤ –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—М –≤ –Љ—Л—Б–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Ї–∞–Ї–∞—П-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Б—Д–Є–љ–Ї—Б–Њ–≤–∞ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞; —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –≤ —А—Г–Ї–Є –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї—Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –і–∞—В—М –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤—Г—О –Ї–Њ–њ–Є—О —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, —В–Њ –µ–Љ—Г, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є —Г–і–∞—Б—В—Б—П –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ—Г—О —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ї–Њ–њ–Є—О –Є–Ј –±—Г–Љ–∞–≥ –Ґ–Є—В–Њ–≤–∞, —П –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –≤ –£—А–≥—Г, –Ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—О –њ—А–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—Б—В–≤–µ –Ш.–Т. –Я–∞–і–µ—А–Є–љ—Г, –њ—А–Њ—Б—П –µ–≥–Њ –њ–Њ—В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞–і –љ–µ–є –њ—А–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є —Г—З–µ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–Љ. –У. –Я–∞–і–µ—А–Є–љ –±—Л–ї —В–∞–Ї –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї–µ–љ, —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Б–µ, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О, —Н—В–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –Ї –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г, –љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –љ–µ —Г—З–µ–љ–Њ–є –Є –љ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј –∞–Ј–Є–∞—В—Ж–µ–≤, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–Њ—С—В—Б–Є–Ї–Љ –ї–∞–Љ–Њ–є –Є–ї–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ, –љ–Њ –ґ–Є–≤—И–Є–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –±—А–Њ–і—П—З–Є–Љ–Є —Б–Њ—С—В–∞–Љ–Є. –ѓ–Ј—Л–Ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–љ–∞, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є, —З—В–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, —Г–і–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ–і–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —З—В–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л: —В—Г–ї–∞ вАФ –і–ї—П, –Њ–ї–Њ—Б—М вАУ –љ–∞—А–Њ–і, –Њ–ї–і–Ј–∞ вАУ –і–Њ–±—Л—З–∞, –±—Г–ї–ї–∞, –±—Г–ї—Н вАУ –±—Л–ї—М, –≥—Н—А-—Г–љ вАУ –і–Њ–Љ –Љ–∞–ї—М вАУ —Б–Ї–Њ—В, –±—Г–≥—Г–і—Н—А вАУ –≤—Б–µ, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –њ–∞–і–µ–ґ–µ–є: –±—Н—А, –і–Њ—А: —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, —Г–і–Њ–±–љ–Њ —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–µ, —Б–ї—Г–ґ–∞—В –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ (—З—В–µ–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–Њ–≥–∞–і–Ї–∞–Љ–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ–Є, –≤–≤–Њ–і–Є—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ), —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є –≤—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –њ–Є—Б–∞–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ; —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 19-—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞ (—Н—В–Њ –њ–Њ–ї—Б–µ–і–љ—П—П, вДЦ4 —Г –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ; –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–∞ 2-–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ —Г –Ґ–Є—В–Њ–≤–∞) —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є–Љ–µ–љ–Є –ї–∞–Љ—Л –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ–љ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Г—А–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–µ–љ—Л–Љ –ї–∞–Љ–∞–Љ, —З–Є—В–∞—О—Й–Є–Љ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ—З–µ—А–Ї–Є; –љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–ї–Њ—Е–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –≤ —З—В–µ–љ–Є–Є –Є —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–љ–Є –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ–є –Љ–∞–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ–є –Є –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Э–∞ –Љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, —В–Њ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М –≤ –љ–µ–є —Е–Њ—В—М –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—Й—Г—О –µ–µ –Є–і–µ—О, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —А–µ—З–Є, –≥. –Я–∞–і–µ—А–Є–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В–≥–∞–і–∞—В—М –µ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П, –∞ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і–∞—В—М –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є —В–Њ—З–љ–Њ–µ –µ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —П –ґ–µ–ї–∞–ї. –Я–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —З–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О, –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞; –љ–Њ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П –љ–µ –њ–Њ —Б–Є–ї–∞–Љ —Б–µ–±–µ, –Њ–љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –і—Г–Љ–∞–ї —Б —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —З—В–Њ –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –≥–ї–∞–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—Б—В–∞ —Б—Г–Љ–µ–µ—В –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–њ–Є–Є: —Н—В–Њ –і–µ –љ–µ –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л –Є–ї–Є –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є.

–Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –≥. –Я–∞–і–µ—А–Є–љ–∞, –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–∞—П, —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є—Б –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Н—А—Г–і–Є—Ж–Є–µ–є –Є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ—Б—В—М—О, –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є–ї–Њ –≤–Њ –Љ–љ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞. –° –≥–љ–µ—В—Г—Й–Є–Љ –Љ–µ–љ—П –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –Њ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Ь–∞—В. –Ю—А–ї–Њ–≤—Г, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—О –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –°–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞. –Ъ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, —П –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –≤—Б–µ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ: ¬Ђ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –Љ–љ–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М (–≤ –Ї–Њ–њ–Є–Є –Ґ–Є—В–Њ–≤–∞), вАФ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И—Г—О—Б—П –≥–і–µ-—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Р–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П—Е —П –њ—А–Њ—З–µ–ї —Б –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ, –Є –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г, –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ—Г —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –∞) —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–Љ, —Б –њ—А–Є–Љ–µ—Б—М—О –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –Є —Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Є–Ј —П–Ј—Л–Ї–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ, –љ—Л–љ–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ; –±)–Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –±–µ–Ј –њ—А–∞–≤–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є, –Є –љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ, –∞ —Б–љ—П—В–∞ —Б –Ї–∞–Љ–љ–µ–є –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥—Г –Є —В–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–µ–є. –Т–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Є —Б–Њ—З–Є–љ–Є—В–µ–ї—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –±—Л–ї –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї, –љ–µ —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ, –∞ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—З–Є–Ї, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –≤–∞—Е–ї–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–і–∞ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–Њ–ї–Ї –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –µ—Б—В—М –Є –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ—Л–є. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ—З–µ—А–Ї –Є –і—Г—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –µ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Є –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –≤–Њ—В –Ї–∞–ЇвА¶¬ї –°–ї–µ–і—Г—О—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –µ–µ –њ–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є —Б —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А—Д–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —В—А–∞–љ—Б–Ї—А–Є–њ—Ж–Є–Є –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–ЄвА¶

1, вА¶ –С–µ–Ј–≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е –Є –љ–µ –≤–Ј–і–Њ—А–љ—Л—Е –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Ї–Є–±–Є—В–Њ–Ї, —Г–ї—Г—Б–Њ–≤, вАФ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Ј–≤–µ—А–µ–є –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ, –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞–є—В–µ –Є –љ–µ –≥—Г–±–Є—В–µ. –Ф–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є (–Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П) –Љ–Є—А–∞, –≤—Л, –ї–∞–Љ—Л, (–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ) –і–ї—П –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П вА¶ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ –Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞—Е (–Є–±–Њ) —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ (–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ) (—Б –њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є) вАУ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ —Б –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є.

2, –Ш —В–∞–Ї, –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–є—В–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –і–ї—П –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П (–ґ–µ—А—В–≤—Л) –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ (–≥–љ–µ–≤–љ—Л–Љ?) –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –Є –Є–Ј-–Ј–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є–ї–Є—П –Љ–µ–і–∞, —В–≤–Њ—А–Њ–≥–∞, –Љ—П—Б–∞, –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞.

3, –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Ј–∞—Б—В—А–µ–ї–Є—В–µ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ—В–µ (–Є—Е), —В–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –≥–Њ—А–Ї–µ (–љ–∞ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–µ) –±—А–Њ—Б–∞–є—В–µ –≤–µ—В–≤–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –∞ –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Њ–њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б–µ–є—В–µ –љ–∞ –љ–µ–є (–њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ?) —Б–µ–Љ—П–љ.

4, вА¶ –Ч–∞ —В–µ–Љ —Б–≤–µ—А—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ (—Б–µ–Љ—П–љ?) –Ј–∞—А—Л–≤–∞–є—В–µ –Ї–Њ–±—Л–ї (–њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —Г–±–Є—В—Л–Љ –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ); –љ–Њ —П–ї–Њ–≤—Л—Е –≤–µ—А–±–ї—О–і–Є—Ж –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ –Ј–∞ –њ–Њ–≤–Њ–і—М—П; –Є—Е, –≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є (—З—В–Њ –±—Г–і—Г—В) –Љ–∞—В–µ—А—П–Љ–Є, –љ–µ –Ј–∞—А—Л–≤–∞–є—В–µ. –Ь—Г–ґ—З–Є–љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–є—В–µ —Б–Њ—В–љ—П–Љ–Є; –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Љ—Г—З—М—В–µ –Є –љ–µ —Г–≤–µ—З—М—В–µ, –≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В –љ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В—М—Б—П). –Я—А–Њ—З–Є—Е –ї–Є–љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, вАФ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В—М?? (—В–Њ–≥–і–∞) –њ–Њ–≥—А–µ–±–Є—В–µ.

5, –Ь–∞—В–µ—А–µ–є вАУ —Б—В–∞—А—Г—Е, –Њ—В—Ж–Њ–≤ вАУ —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ —Г–≤–µ—З—М—В–µ, –∞ —В–∞–±—Г–љ—Л —Б–Ї–Њ—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –ї–Є –≥—Г–±–Є—В—М?.. (–Ґ–Њ–≥–і–∞) –≤—Б–µ —Б—В—А–µ–ї—П–є—В–µ –Є –Ј—Л—А—Л–≤–∞–є—В–µ.

–Т–љ–Є–Ї–∞—П –≤ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є –і—Г—Е —Н—В–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Є–љ–Њ–µ —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –њ–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ, –Є–ї–Є —П—А–ї—Л–Ї –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ–∞: –Є–±–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ, –љ–Њ –Є –ї–∞–Љ–∞–Љ, вАФ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—О –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—А–µ–і–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П —Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–≥ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–∞–љ. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –ї–∞–Љ –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л; –і–∞ –Є —П–Ј—Л–Ї –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є.

–Х—Б–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –њ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—О –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–∞, ¬Ђ—Г—В–µ—Б—Л –Є —Б–Ї–∞–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Ј–і–µ—Б—М –і–ї—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Є–Ј —Б–µ–±—П –Љ–µ—Б—В–∞ –≤–Є–і–љ—Л–µ –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–µ; —В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —П—А–ї—Л–Ї–∞ –Є–Ј–±—А–∞–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤–Є–і–љ–Њ–µ, вАФ —Г—В–µ—Б –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Х–љ–Є—Б–µ—П, –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–µ –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Г—О –µ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –ї—О–і–љ–Њ–є, –Ј–і–µ—Б—М —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –Є –њ—А–∞–≤–Њ–є, –Є –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Х–љ–Є—Б–µ—П; –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤—В–Њ—А–≥–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–Є, —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є –Њ–љ–Є –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Х–љ–Є—Б–µ—П, –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Г—О; —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В—Г—В –≤—Б—П–Ї–Є–є –Љ–Њ–≥ –≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –∞ –њ—А–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л—Е –ї–∞–Љ —З–Є—В–∞—В—М –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –µ–≥–Њ.

–Ы–∞–Љ—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Е–∞–љ–∞–Љ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Є –ґ—А–µ—Ж—Л –і–ї—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —В—А–µ–±, –љ–∞–њ—А. –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –ґ–µ—А—В–≤, –Љ–Њ–ї–µ–љ–Є–є –Є —В.–њ.; –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –ї–µ–Ї–∞—А—П –Є –Ј–љ–∞—Е–∞—А–Є, –і–ї—П –њ–Њ–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, —Е–∞–љ–∞–Љ –Є –≤–Њ–є–љ–∞–Љ, –Ї–∞–Ї –≥–∞–і–∞—В–µ–ї–Є –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ –і–Њ–±—А—Л–µ –Є –Ј–ї—Л–µ –і–љ–Є, –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Є–ї–Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ –њ–Њ —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –±–∞—А–∞–љ—М–Є–Љ –ї–Њ–њ–∞—В–Ї–∞–Љ, –њ–Њ–ї–µ—В—Л –њ—В–Є—Ж –Є –њ—А., вАФ –љ–Њ –Є –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Є –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є вАУ —И–∞–Љ–∞–љ–Є—Б—В–∞–Љ–Є (–і—Н—А—Б). –°–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—П —Е–∞–љ–∞–Љ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –ї–∞–Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–Ј–µ–ї–Є—В–Њ–≤ –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ–∞, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ –≤–µ—А–∞ –µ—Б—В—М —Б–∞–Љ–Њ–µ –њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ. –Э–Њ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї, –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞ –≤ —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є, –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –µ–і–≤–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—А–∞–Љ–Є, –љ–∞–±–µ–≥–Є —Е–∞–љ–Њ–≤ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М —З–∞—Б—В—Л, –Є —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –ї–∞–Љ —Б –Ј–і–µ—И–љ–Є–Љ–Є —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л; —В–Њ –Є –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Є–Ј —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ —Г –Њ–і–љ–Є—Е —Г—А—П–љ—Е–Њ–≤ –Є —Б–Њ—С—В–Њ–≤ —Г—Б–њ–µ–ї –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Є–≤–Є—В—М—Б—П –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Ј–Љ, —З–µ–Љ—Г –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Є—Е –Ї –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ. –≠—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –µ—Й–µ –†–∞—И–Є–і-–≠–і–і–Є–љ (—А–Њ–і. 1247 –≥, —Г–Љ. 1318 –≥.) –≤ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤¬ї: ¬Ђ–≤ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л–є –≤–µ–Ї –І–Є–љ–≥–Є—Б-—Е–∞–љ–∞ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –µ–≥–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, —В–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л (—Г—А–∞–љ—Е–Њ–≤) —Б—В–∞–ї–Є —О—А—В–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ вАУ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е, –Є –Њ–љ–Є —Б–Љ–µ—И–∞–ї–Є—Б—М —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ–Є¬ї.

–Т–µ—Б—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ вАУ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Я–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —Б –Ї–µ–Љ –љ—Г–і–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–Є—В—М –Є –Ї–Њ–≥–Њ вАУ —Й–∞–і–Є—В—М.

–°—Г–і—П –њ–Њ –љ—Г–Љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–Њ–Ї –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–њ–Є–Є –Ґ–Є—В–Њ–≤–∞, –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –љ–µ—В; –љ–Њ –њ–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г —Е–Њ–і—Г –Љ—Л—Б–ї–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≥–∞–і—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —В—Г—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–± –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Б –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ: –Є—Е –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–±–Є–≤–∞—В—М –±–µ–Ј –њ–Њ—Й–∞–і—Л, –±—Л–ї–Є –ї–Є —В–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Є–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Х–µ –Я–ї–∞–љ–Њ-–Ъ–∞—А–њ–Є–љ–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А —Н—В–Њ—В –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є–є –Њ–±—Л—З–∞–є –Є –≤–љ–µ—Б –µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ¬ї –≤—Б–µ—Е —В–µ—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±–µ—А—Г—В –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ, —Г–±–Є–≤–∞—В—М, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П —А–∞–±—Б—В–≤–∞; –∞ —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Е–Њ—В—П—В —Г–±–Є—В—М, —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—П –љ–∞ —Б–Њ—В–љ–Є, —А—Г–±–Є—В—М —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –њ–Њ –Є–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—О —Б–Њ–Є—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—В, –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ, –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ —Г–ґ–∞—Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –±–Њ–є–љ–Є: –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–Є–µ –У–∞–ї–і–∞–љ–∞, –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ –Њ–Ј. –Ч–∞–є—Б—Б–∞–љ–∞ –њ–µ—А–µ—А–µ–Ј–∞–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ 15000 –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ—В –њ—А–Њ–ї–Є—В–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–Є –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї–Њ –≤—Б–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ; –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–Є–µ –Є–Љ. –Ъ—П–љ—М-–Ы—Г–љ—П (–¶—П–љ—М-–Ы—Г–љ—П), –≤ 1754 –Є 1755 –≥. –Є—Б—В—А–µ–±–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –І–ґ—Г–љ–≥–∞—А–Є–Є –і–Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –±–µ–Ј —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –њ–Њ–ї–∞ –Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞.

–Т —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –љ–∞ –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ–µ –Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –ї–∞–Љ—Л. –Ь—Л—Б–ї—М —Н—В–∞ —П—Б–љ–Њ –љ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞: –≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ: ¬Ђ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ (–ї–∞–Љ—Л) –Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞—Е¬ї, —В.–µ. –љ—Г–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–µ—В—М, –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є. –°—Г–і—П –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В—Г —А–µ—З–Є, —Н—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—О—Й–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е 13, 14 –Є 15. –Ы–∞–Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ –Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є–µ –≤–Ј–і–Њ—А–љ—Л—Е ¬Ђ–љ–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е¬ї (–і–∞—А—Б) –≤–Њ –Є–Љ—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е —З–Є—Б—В–Њ—В—Л –≤–µ—А—Л –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є: ¬Ђ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є вАУ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ —Б –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є (–і–∞—А—Б)¬ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —А–µ–≤–љ–Є–≤–Њ–µ –Њ–±–µ—А–µ–≥–∞–љ–Є–µ —З–Є—Б—В–Њ—В—Л –≤–µ—А—Л –≤ –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е —Е–∞–љ–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —Д–∞–љ–∞—В–Є–Ј–Љ–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є вАУ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Е–∞–љ–Њ–≤. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –±—Г–і–і–Є—Б—В—Л, —В.–µ. –Є —Е–∞–ї—Е–∞—Б—Л –Є —З–ґ—Г–љ–≥–∞—А—Л, –±—Л–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Д–∞–љ–∞—В–Є–Ї–Є –≤ –≤–µ—А–µ, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є –≤ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є —Е–∞–љ–∞–Љ–Є –і–∞—Ж–∞–љ–Њ–≤ –Є –Ї—Г–Љ–Є—А–µ–љ (–љ–∞–њ—А. –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ–Њ–Љ вАУ –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ-–Ї–Є—В–∞, —А—Г—Б. –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ–Њ–≤—Л –њ–∞–ї–∞—В—Л, –Р–±–∞–ї–∞–µ–Љ вАУ –Р–±–ї–∞–є-–Ї–Є—В–∞), –Є –≤ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї –ї–∞–Љ–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є —Е–∞–љ—Л –ї—О–±–Є–ї–Є —Б–µ–±—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—В—М. –С–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Є –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –µ–Ј–і–Є–ї–Є. –Т –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ–Є 44-—Е –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ–љ, –≤ –≥–Њ–і —В–µ–Љ—Г—А-–ї—Г (–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞, –≤ XV —Б—В. —Н—В–Њ—В –≥–Њ–і –њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ 1400 –Є–ї–Є 1460 –≥–Њ–і, –≤ XVI –љ–∞ 1520 –Є–ї–Є 1580 –≥–Њ–і –Є —В.–і., –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П—П —Ж–Є–Ї–ї–Њ–≤—Г—О —Ж–Є—Д—А—Г 60) –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ф—Н–Ї—Н–і—Г–Є–љ-–∞–Љ–∞–≥–Њ–ї–Њ–љ –Ї–Є—И–Є–Ї (¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ –Є —Б—З–∞—Б—В–Є–µ —Б–≤—Л—И–µ¬ї), –і–ї—П –Њ—Е—А–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Л –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –Њ—В –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ —И–∞–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬Ђ–Ї—В–Њ —И–∞–Љ–∞–љ–∞ –Є–ї–Є —И–∞–Љ–∞–љ–Ї—Г –Ј–Њ–≤–µ—В –Ї —Б–µ–±–µ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —И–∞–Љ–∞–љ–Є—В—М, —В–Њ–≥–Њ –ї–Њ—И–∞–і—М –Є –ї–Њ—И–∞–і—М —И–∞–Љ–∞–љ–∞ –і–Њ–љ–Њ—Б—З–Є–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В. –Ъ—В–Њ –Љ–Њ–ї—З–Є—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є —И–∞–Љ–∞–љ—Б—В–≤–µ, —В–Њ—В –ї–Є—И–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є. –®–∞–Љ–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–ї —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П 5 —И—В—Г–Ї–∞–Љ–Є —Б–Ї–Њ—В–∞. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–∞–њ—Г–≥–∞–µ—В –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —В–µ–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є —И–∞–Љ–∞–љ—Б—В–≤–µ, –љ–∞–њ—А. –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є —Г—В–Ї–∞–Љ–Є, –ґ–∞–≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ–Є, —В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –ї–Њ—И–∞–і—М—О¬ї.

–Т –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е –њ—А–Њ—З–Є–Љ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ —Г–±–Є–≤–∞—В—М –≤–Ј–і–Њ—А–љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М –≤ —В–Њ–ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞—В—М –Є—Е, –Ї–∞–Ї –њ–∞–і–∞–ї—М, –љ–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞—В—М –њ–Њ –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А—П–і–∞–Љ, –і—Г–Љ–∞—П —Г–±–Є–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М —Г–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ј–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г –ґ–µ—А—В–≤—Г –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–Є—А–µ–њ—Л–Љ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ, –∞–і—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ—Л–Љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞–Љ, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ –≤–Њ–є–љ—Л, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е, вАФ –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ґ–µ —З–Є—Б—В–Њ –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є–є. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –µ—Б—В—М –≤ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–є–љ—Л –£–±–∞—И–Є-—Е—Г–љ—М-—В–∞–є–і–ґ–Є —Б –Њ–є—А–∞—В–∞–Љ–Є¬ї. –Ґ–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –ї–∞–Ј—Г—В—З–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–µ –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—З–µ–≤—М–µ–≤, –њ–Њ–є–Љ–∞–ї–Є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞, –Њ–є—А–∞—В–∞ –Є, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–∞–Љ–Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤—Л–≤–µ–і–∞—В—М, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Е–∞–љ—Г –і–ї—П –і–њ—А–Њ—Б–∞; —В–Њ —Е–∞–љ –Ј–∞ —Г–њ—А—П–Љ—Б—В–≤–Њ, –Ј–∞ —Б–Љ–µ–ї—Л–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л, –Ј–∞ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ —Б–Є–ї–µ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є –Њ–є—А–∞—В–Њ–≤, –≤–µ–ї–µ–ї –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г —В—Г–Ї—Г, —В.–µ. –≤—Л—Б—И–Є–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —В—Г–Ї–µ (–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є). –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –≤—Л–≤–µ–ї–Є –Є–Ј –њ–∞–ї–∞—В–Ї–Є –Є —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г —В—Г–Ї—Г. ¬Ђ–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —Б —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї, вАФ –Є–Ј —Б—А–µ–і –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ –љ–µ –≤—Л–Є—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –±—Л–ї –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г¬ї, —В.–µ. –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–µ –±—Л–ї–Њ –ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —Б –њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Њ–±—А—П–і–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є.

–Э–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М —Б—З–Є—В–∞–µ—В –љ–µ–ї–Є—И–љ–Є–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М –ї–∞–Љ–∞–Љ-–њ–Њ–≥—А–µ–±–∞—В–µ–ї—П–Љ –Є –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –≤—Л–≥–Њ–і—Г –Њ—В –Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П: –њ—А–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–і–Њ–≤–Њ–ї—М —Г–≥–Њ—Б—В–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е. –Т —З–Є—Б–ї–µ —Б—К–µ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —В—А–Є–Ј–љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ–і (–±–∞–ї). –Ь—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–∞–љ–љ—Л—Е —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, –±—Л–ї –ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г –Ј–і–µ—И–љ–Є—Е –Є–љ–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–і; –љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Ј–і–µ—И–љ–Є–є –Ї—А–∞–є, –±–Њ–≥–∞—В—Л–є —Б–∞–Љ–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Њ–є —Д–ї–Њ—А–Њ–є, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–і–Њ–±–µ–љ –і–ї—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ—З–µ–ї, —В–Њ –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –±–Њ–≥–∞—В –Є –і–Є–Ї–Є–Љ–Є –њ—З–µ–ї–∞–Љ–Є, –Є –і–Є–Ї–∞—А–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є—Е –Љ–µ–і–Њ–Љ –і–ї—П –ї–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –њ–µ—А–µ–љ—П–≤ –µ–≥–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –µ—Б–ї–Є —Б–∞–Љ–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ—В –љ–Є—Е –ґ–µ –Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ—Г—В–µ–Љ –Љ–µ–љ–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–∞–њ—А., —З—В–Њ —Б –њ–Њ—Б–ї–Њ–Љ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–Њ–Љ –Ґ—О–Љ–µ–љ—М—Ж–µ–≤—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –±—Л–ї –≤ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –Р–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ—Г –Ъ–Њ–љ–Ї–Њ–љ—З–µ—О –Є–Ј—О–Љ –Є –Љ–µ–і.

–£–±–Є—В—Л—Е —Б–Њ—В–љ—П–Љ–Є –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –Ј–∞—А—Л–≤–∞—В—М —Б–Њ—В–љ—П–Љ–Є, —Б –љ–Є–Љ–Є –Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Є–Љ –Ї–Њ–±—Л–ї, (–љ–Њ –љ–µ –≤–µ—А–±–ї—О–і–Є—Ж, –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–і–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–Љ—Л—Е –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –њ–Њ —Б—В–µ–њ—П–Љ); —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л–µ –Ї—Г—А–≥–∞–љ—Л –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –±—Л–ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л—И–Є–љ—Л. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤ –Ь–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Г–≤–Є–і–Є–Љ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–Є –Ј–і–µ—И–љ–Є—Е –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї, вАФ –Є —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤ —В–µ—Е –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е, –≥–і–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М —Н—В–Є –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–µ –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ —А—А. –Р—Б–Ї—Л—Б—Г, –£–є–±–∞—В—Г, –Р–±–∞–Ї–∞–љ—Г, –Ѓ—Б–∞–Љ –Є –Х—А–±–µ. –Ю–±—Л—З–∞–є –Ј–∞—А—Л–≤–∞—В—М —Б —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ–Є –Ї–Њ–±—Л–ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ –Є—Е –≤–µ—Й–Є, –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –Њ–±—Й–Є–є —Г –≤—Б–µ—Е –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Э–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –Я–ї–∞–љ–Њ-–Ъ–∞—А–Є–љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є¬ї –Ї –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ. –Ю–љ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В: ¬Ђ–њ–Њ–≥—А–µ–±–∞—О—В (–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–∞) –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б—В–∞–≤–Ї–Њ–є, –њ–Њ—Б–∞–і–Є–≤ –µ–≥–Њ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Њ–љ–Њ–є, –Є —Б—В–∞–≤—П—В –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ —Б—В–Њ–ї –Є —З–∞—И—Г, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Г—О –Љ—П—Б–Њ–Љ, –Є –≥–Њ—А—И–Њ–Ї —Б –Ї–Њ–±—Л–ї—М–Є–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ. –° –љ–Є–Љ –ґ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Ј–∞—А—Л–≤–∞—О—В –Ї–Њ–±—Л–ї—Г —Б –ґ–µ—А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –Є –ї–Њ—И–∞–і—М —Б —Г–Ј–і–Њ–є –Є —Б–µ–і–ї–Њ–ЉвА¶ –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞—А—Л–≤–∞—О—В –Љ –љ–Є–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ¬ї. –≠—В–Њ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ–∞, –љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Њ –љ–µ–Љ –і–Њ–љ—Л–љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е, —В–∞–Ї, –љ–∞–њ—А., –і–Њ–љ—Л–љ–µ –µ—Б—В—М —Г –љ–Є—Е –±—А–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ: –•–Њ–є–Љ–∞–ї—Е–Њ –Љ—Г—А–Є —Г—В—Н–є –±–Њ–ї, —Е–Њ–љ–Њ—Е—Г –≥—Н—А —Г—В—Н–є –±–Њ–ї вАУ ¬Ђ–і–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Г —В–µ–±—П –ї–Њ—И–∞–і–Є –і–ї—П –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ –Є –і–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Г —В–µ–±—П –і–Њ–Љ–∞ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М¬ї. –Ю–±—Б–µ–Є–≤–∞—В—М –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г —Б–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤ —В–Њ–ґ–µ –Њ–±—Л—З–∞–є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є, —Н—В–Њ—В –Њ–±—Л—З–∞–є –±—Л–ї –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Г —В—Г—Д–∞–љ—М—Ж–µ–≤ (—В–∞–љ–≥—Г—В—Ж–µ–≤ –Є —В–Є–±–µ—В—Ж–µ–≤), –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ–Є –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Њ—В –љ–Є—Е –Ї –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ. –Т –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –љ–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬Ђ–Њ–і–µ–ґ–і—Л, –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є –Є –≤–µ—А—Е–Њ–≤—Л—Е –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –Ј–∞—А—Л–≤–∞—О—В (—В—Г—Д–∞–љ—Ж—Л) –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ –≤ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г, –њ–Њ–і –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л —Б—В—А–Њ—П—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–Њ–Љ (–Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є, вАФ –Ї—Г—А–≥–∞–љ), –∞ –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –µ–≥–Њ —Б–∞–ґ–∞—О—В –і–µ—А–µ–≤—М—П, —З—В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ¬ї.

–Э–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞—П –±–µ–Ј –њ–Њ—Й–∞–і—Л —Г–±–Є–≤–∞—В—М –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —Е–∞–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞–ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–і–µ—Б—М –Ј–≤–µ—А–µ–є –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ вАУ –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞—В—М –Є –љ–µ –≥—Г–±–Є—В—М –љ–µ –≤–Ј–і–Њ—А–љ—Л—Е –Є –±–µ–Ј–≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –±–µ–Ј–≤—А–µ–і–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б—В–∞—А—Г—Е, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ (–±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е?) –≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ—В –љ–Є—Е –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –∞–Ї–Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –ї–∞–і –Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В—М –і–ї—П –≤–Њ–є–љ—Л. –£ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ –Є –Ї–∞–ї–Љ—Л–Ї–Њ–≤ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ—Й–∞–і–∞. –Т –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –¶–∞–≥–∞–і–ґ–Є–љ (–¶–∞–і–ґ–Є–љ) –±–Є—З–Є–Ї (¬Ђ–Ї–љ–Є–≥–∞, –Є–ї–Є –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞¬ї), –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ: ¬Ђ–µ—Б–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ—А–Є–і–µ—В –Ї –Ї–љ—П–Ј—О –Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ—Б–Є—В—М –Њ–± –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –µ–µ –Є–ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –Њ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, —В–Њ –Є–Ј —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —Б–µ–Љ—Г –њ–Њ–ї—Г –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—Й–∞—О—В—Б—П, –∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г. вАУ –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Й–∞–і–∞, –∞ —Г—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –Њ–±–Є–і—Л –і–∞ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Б—В—А–Њ–ґ–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є вАУ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞–Љ¬ї. –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –Є –≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –њ–Њ—Й–∞–і—Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ, –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –≤—А–µ–і–∞ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ.

–Я—А–Њ—З–Є–µ –ї–Є—Ж–∞, –µ—Б–ї–Є –љ–∞–є–і—Г—В—Б—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–∞–±—Г–љ—Л —Б–Ї–Њ—В–∞ –Є—Б—В—А–µ–±–ї—П—В—М –ї–Є –Є –Ј–∞—А—Л–≤–∞—В—М –ї–Є, –Є–ї–Є —В–Њ–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е, вАФ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –≤–Њ–µ–љ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞ –≤—Б–µ —З–∞—Б—В–љ—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П –і–∞—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞: –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ—В—М –Њ—В –±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є.

–Ш—В–∞–Ї, –њ—А–Є –Њ–±—Й–µ–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–µ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є —П—А–ї—Л–Ї, –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М, —З—В–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –µ–≥–Њ –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є: –Њ–љ –Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї, –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤, –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–µ–љ –Ї –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –Є –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–ї–Є–≤ –Ї –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л–Љ, –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–Љ –Є —Б—В–∞—А—Л–Љ.

–Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –≤ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П—Е –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Е–Њ–і–љ–Њ —Б —В–µ–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –і–∞–ї–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л –і–ї—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –∞ –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞—Е –і–µ–ї–∞—О—В –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Г—Б—В—Г–њ–Ї—Г –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ –Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ, –≤ –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Я–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В–Њ–є –Ш–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –і–ї—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–µ–є, –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —А–∞–Ј–Њ—А—П—В—М, –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–Є—Е –љ–µ —Г–±–Є–≤–∞—В—М –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і–љ–Њ. –°–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П –Є—Б—В—А–µ–±–ї—П—В—М, –њ–Њ–Ї–Њ—А—П—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ–њ–Є—В—Л–≤–∞—В—М. –Э–µ —Б–і–Є—А–∞—В—М –Њ–і–µ—П–љ–Є—П —Б –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е, –љ–µ —А–∞–Ј–ї—Г—З–∞—В—М –Љ—Г–ґ–µ–є —Б –ґ–µ–љ–∞–Љ–Є. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –±—А–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–Њ–љ –Є –љ–µ —Б–і–Є—А–∞—В—М –Њ–і–µ—П–љ–Є—П, —В–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–є. –Ъ–љ—П–Ј—М—П, –Є–і—Г—Й–Є–µ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤—Б–µ–Љ–Є –Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Г; —Б—В—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–µ—Й–∞—В—М —З–ґ–∞–љ–≥–Є–љ–∞–Љ –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ –±–µ–Ј —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ –±—А–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–Њ–љ–Є –±–µ–Ј —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ —Е–≤–∞—В–∞—В—М –Љ–Є—А–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ъ—В–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, —В–µ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В –љ–∞–≥—А–∞–і—Г –Є –±—Г–і—Г—В –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ—Л. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –њ–Њ–њ—Г—Б—В—П—В —Б–≤–Њ–Є–Љ —З–ґ–∞–љ–≥–Є–љ–∞–Љ –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –Є –≥—А–∞–±–µ–ґ–Є, –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і–љ–Њ —Е–≤–∞—В–∞—В—М –Љ–Є—А–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–ї—П –і–Њ–±—Л—З–Є –±–µ–Ј —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞, вАФ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М —Б—Г–і—Г.

–Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ—Е–Њ—В—П —Н—В–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (—З–∞—Б—В–Є –µ–µ) –љ–µ —В–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П (—А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ), –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г вАУ —З—В–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є (–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є) –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ, –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Є—Е –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –µ—Й–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є; –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ–µ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–Њ–≤–µ–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П –°–Є–±–Є—А–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤ XVIII —Б—В., –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ –љ–∞ —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є –Є –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –і–∞–µ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ—Л—Б–ї–Є–Љ—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –Њ—В–±–Є—В—М —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –Ї–∞–ї–Љ—Л–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, —В—А–Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–µ–Љ–∞—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Р–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ–∞ –Ш—А–і–µ–љ–∞ (–≠—А–і—Н–љ–Є) –Є —Б—Л–љ–∞ –µ–≥–Њ –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ–∞ –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII —Б—В. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Є—Б–Ї–∞—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XIV —Б—В. –Є XVIII —Б—В. –Э–Њ –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –µ–µ –Ї XIV –Є XV —Б—В., –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Е–∞–љ–Њ–≤ —З–Є–љ–≥–Є–Ј–Є–і–Њ–≤ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ —О–ґ–љ—Л—Е –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е. –Ф–∞ –Є —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є 5-6 –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М—Б—П –Ї—А–∞—Б–Ї–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—З–љ—Л –Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≤–µ—З–љ—Л –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б XVI –Є XVII —Б—В., –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г—Б–Њ–±–Є—Ж –Љ–µ–ґ–і—Г —Е–∞–љ–∞–Љ–Є —Е–∞–ї—Е–∞—Б-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –±–Њ—А—М–±—Л –Є—Е —Б —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П —Е–∞–љ–∞–Љ–Є –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–і–µ—И–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ—А–і—Л, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ–Њ–і—Б–њ–Њ—А—М–µ–Љ –і–ї—П –∞–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ–Њ–≤.

–Э–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–є –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —П—А–ї—Л–Ї, –љ–∞ –≤–µ—З–љ—Л–є —Б—В—А–∞—Е –Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–∞–Љ, –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ –≤ XVI —Б—В., –њ–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –∞–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ–∞ –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є, –љ–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –±—Л–ї–Є: –љ–∞—И–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –∞–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ–Њ–≤ –Ї –Њ–±—Л–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –њ—А–Њ—П—Б–љ—П—О—В—Б—П —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤ –Ї —Е–∞–љ–∞–Љ, —В.–µ. —Б XVII —Б—В.

–Х—Б–ї–Є –Љ—Л –љ–∞—З–љ–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П—А–ї—Л–Ї–∞ –љ–∞ —Н—В–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, –љ–µ –љ–∞ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е –і–Њ–≥–∞–і–Ї–∞—Е, —В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–µ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї 1642, 1652, 1657 –Є–ї–Є 1676 –≥–Њ–і–∞–Љ, –Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–є –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–Є –Р–ї—В—Л–љ —Е–∞–љ–Њ–≤ –Ш—А–і–µ–љ–∞ –Є –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ–∞. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В—А–Є–Є –§–Є—И–µ—А–∞, –Р–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ –Ш—А–і–µ–љ, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ–є—А–∞—В–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є –Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є, –≤ 1642 –≥., —Г–ґ–µ –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XVII —Б—В., —П–≤–Є–ї—Б—П –Ј–і–µ—Б—М, –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–Њ –Р–±–∞–Ї–∞–љ–∞ ¬Ђ–Є –љ–µ –Є–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ —В–∞–Љ–Њ—И–љ–µ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–љ—Л–є –≤–Ј—П–ї –Љ–µ—З–µ–Љ –њ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–є –≤–Є–љ–µ. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–µ—В –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, –Њ–љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Ж–µ–ї—Л—Е 10-—В–Є –ї–µ—В –±—А–∞–ї –і–∞–љ—М, –Ї–∞–Ї –±—Л —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е¬ї. –Ф–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –≤–µ—А–Њ—П—В–Є—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —П—А–ї—Л–Ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Р–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ –Ш—А–і–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Ъ–Є—В–∞—П, –≤–Є–і–µ–ї —В–∞–Љ –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Ї –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–Љ; –Њ–±–љ–∞–і–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О, –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–і–Є–ї—Б—П, –і–ї—П —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞—О—Й–µ–є –Є —А—Г–Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞–і –Ј–і–µ—И–љ–Є–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ –≤–Ј–і—Г–Љ–∞–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ: –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–∞—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј. –Э–µ –±–µ–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Є –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Ж–µ–ї—Л—Е 10-—В–Є –ї–µ—В —Е–∞–љ –±–µ—А–µ—В —Б –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤ –і–∞–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–ї–∞—В–Є–ї–Є –љ–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ. вАФ –Т 1652 –≥. –Ш—А–і–µ–љ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є—В—М —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ф–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, –Њ–љ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї —Б –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В–∞–є—И–Њ–є –Ь–µ—А–≥–µ–љ–Њ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є –µ–≥–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і —Б 700 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л –Є—Б–Ї–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М —Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—Б–Њ—А—Л —Б —Е–∞–љ–Њ–Љ. –Ъ–Є—А–≥–Є–Ј—Л –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є –Ь–µ—А–≥–µ–љ—Г, –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–Є—Б—М –Є –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї–Є—Б—М: –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ –Ь–µ—А–≥–µ–љ–∞ —П–≤–Є–ї—Б—П –Є —Б–∞–Љ —Е–∞–љ —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ–Њ–Љ –Є 4000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —Б—В–∞–љ–Њ–Љ —Г —Г—Б—В—М—П –Х—А–±—Л, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –≤ –Х–љ–Є—Б–µ–є —Б –ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–∞ –≤ –Р–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї, –≥–і–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М; –∞ –і—А—Г–≥–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –і–ї—П –≤–Є–і—Г –Њ—Б–∞–і–Є–ї–∞ –Ь–µ—А–≥–µ–љ–∞ –≤ –љ–∞–≥–Њ—А–љ–Њ–є –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—Ж–µ (—Б–ї–µ–і—Л –µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л –±—Л–ї–Є –µ—Й–µ –њ—А–Є –У–Љ–µ–ї–Є–љ–µ, –љ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —Г—Б—В—М—П –°—Л–і—Л (–≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –≤ –Х–љ–Є—Б–µ–є —Б–њ—А–∞–≤–∞, –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Г—Б—В—М—П –Х—А–±—Л)). –Э–Њ –Љ–∞—Б–Ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–±—А–Њ—И–µ–љ–∞: —Е–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —П–≤–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–µ–±–µ –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—П–≥–Є –Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О, –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–є —Г—З–∞—Б—В—М—О, –Ї–∞–Ї–∞—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≤ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ —П—А–ї—Л–Ї–µ, –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ —Г—В–µ—Б–µ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –ї–∞–Љ–Њ–є –Ф–∞–Є–љ—М –Ь–µ—А–≥–µ–љ-–Ы–∞–Љ–Њ–є –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ –Ї–∞–Ї–Є–Љ –ї–∞–Љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є, –њ–Њ –Њ—В–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Ж–µ–≤, –Њ–љ –ї—О–±–Є–ї —Б–µ–±—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—В—М. ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Л –њ—А–µ–ґ–і–µ —Б—В—А–∞—И–Є–ї–Є—Б—М, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, —В–Њ —Б—В—А–∞—Е –Є—Е (–љ–µ –±–µ–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Є вАУ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–∞–ґ–љ–Њ–є) –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –∞—Г–і–Є–µ–љ—Ж–Є–Є –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–Љ–љ–Њ–ґ–Є–ї—Б—П¬ї. –Ю–љ–Є –њ–Њ–±—А–Њ—Б–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –ґ–Є–ї–Є—Й–∞, –≤ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞ —В—Л—Б—П—З–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є —А–µ—З–Ї–µ –Ш–љ–і–∞—Г–ї–µ, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –≤ –Ѓ—Б, –Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Є —Б–µ–±—П –Ј–∞—Б–µ–Ї–Њ–є –Є –Њ–Ї–Њ–њ–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Б–ї–∞–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≥–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≤ –Ґ–Њ–Љ—Б–Ї –Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О. –°–ї—Г—Е –Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї —Е–∞–љ–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П —Б –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Г–і–∞–ї–Є—В—М—Б—П. –Э–µ –±–µ–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Є —В–Њ–ґ–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –±—Л–ї –Є —В–Њ—В –≤—Б–µ–Њ–±—Й–Є–є –њ–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–∞—Е, –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–≤–µ–ї–Є –љ–∞ —Ж–µ–ї—Л–є –Ї—А–∞–є 25 –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤, –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г (1653) —П–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ—В –Р–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ–∞ –Ј–∞ –і–∞–љ—М—О: —В—Г–±–Є–љ—Ж—Л –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є —Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≥–∞ –Є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞; –±—Л–ї–Є –Є —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –і–∞–ґ–µ –±–µ–ґ–∞—В—М –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е—Г–љ-—В–∞–є–і–ґ–Є—О. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј–µ. –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —Е–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–µ –≤ 1652 –≥–Њ–і—Г. вАУ –Т 1657 –≥. —Б—Л–љ –Ш—А–і–µ–љ–∞ –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ —Б 4000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—В—П –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Є–ї–Є—Б—М, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, –љ–Њ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –±—Л–ї–Є –њ–Њ–±–Є—В—Л –Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ¬ї; –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—И–µ–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —З—Г–ї—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А, –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї –Є –Є—Е. –Ь–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Ј—П—В—Л—Е –Ј–і–µ—Б—М –Є —В–∞–Љ, –Є –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, (—Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —П—А–ї—Л–Ї–∞) ¬Ђ–љ–µ –≤–Ј–і–Њ—А–љ—Л—Е –Є –±–µ–Ј–≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е¬ї, —Е–∞–љ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤ –µ–µ –і–Њ 8000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ч–∞–і—Г–Љ–∞–ї —Б –љ–µ—О –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ —Г–µ–Ј–і–∞—Е –Ґ–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤–µ—Б—В—М –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—В—Ж–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї –і–Њ–Љ–Њ–є. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Е–∞–љ–∞ –≤ –Ј–і–µ—И–љ–Є–є –Ї—А–∞–є –≤—Б–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —П—А–ї—Л–Ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г (1657) –і–µ–ї–∞—О—В —В–Њ–ґ–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ. вАУ –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞, –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ, –≤ —Б–Њ—О–Ј–µ —Б —Е–∞–љ–Њ–Љ –І–µ—А–љ—Л—Е –Ї–∞–ї–Љ—Л–Ї–Њ–≤ –≤ 1676 –≥. —А–∞–Ј–±–Є–≤ –Ї–∞–ї–Љ—Л—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—М–Ї–∞ –Ъ–µ–≥–µ–љ—П, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –і–Њ –Ј–і–µ—И–љ–Є—Е –Љ–µ—Б—В, –њ—А–Є—З–µ–Љ –±—Л–ї –њ–Њ–±–Є—В –Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј–µ–Ї –ѓ—А–љ–∞—З–µ–Ї —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ (1676 –≥.), –≤ –≤–Є–і—Г —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –І–ґ—Г–љ–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ–∞ –У–∞–ї–і–∞–љ–∞, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є вАУ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–Њ–љ–≤—Г–ї—М—Б–Є–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ–∞ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є.

–Ш—В–∞–Ї, –≤—Б–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Н—В–Є—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ (1642, 1652, 1657, 1676 –≥.) –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ь–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –≤ XVII —Б—В. –і–∞—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–Є–≤–∞—В—М –Ї –љ–Є–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –∞–±–∞–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є: –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј —Н—В–Є—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–є –Р–ї—В—Л–љ-—Е–∞–љ–Њ–≤ –Ш—А–і–µ–љ–∞ –Є –Ы–Њ—Г–Ј–∞–љ–∞. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є –µ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –≥–Њ–і–∞–Љ 1642, 1657 –Є–ї–Є 1676, —В–Њ –Њ–љ–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –±—Л–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ; –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –µ–µ –Ї 1642 –≥., —В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–є –і–ї—П –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤ —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є.